-

-

拠点のメンバー

- HOME

- 国立民族学博物館拠点

- 拠点のメンバー

拠点代表

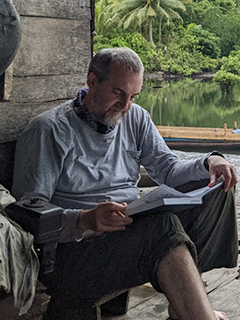

小野 林太郎

国立民族学博物館准教授

経歴・業績

上智大学大学院地域研究専攻にて博士号取得(2005年)。オーストラリア国立大学(日本学術振興会海外特別研究員)、東海大学海洋学部を経て、2019年より国立民族学博物館所属。専門は海洋考古学、東南アジア・オセアニア研究。

主な編著書に『海域世界の地域研究―海民と漁撈の民族考古学』(京都大学学術出版会、2011)、『Prehistoric Marine Resource Use in the Indo-Pacific Regions』共編著(ANU E Press, 2013)、『海の人類史:東南アジア・オセアニア海域の考古学』(雄山閣、2018)、『海民の移動誌-西太平洋のネットワーク社会』共編著(昭和堂、2018)、『海洋考古学入門―方法と実践』共編著(東海大学出版部、2018)、『Pleistocene Archaeology-Migration, Technology, and Adaptation』共編著(IntecOpen、2020)、『世界の水中遺跡』共編著(グラフィック社、2022)のほか、論文等多数あり。

研究分担者

石村 智

国立文化財機構 東京文化財研究所 無形文化遺産部 音声映像記録研究室 室長

1976年生まれ。文学博士(京都大学、2009年)。国立文化財機構 東京文化財研究所 無形文化遺産部 音声映像記録研究室 室長。

オセアニアの有形・無形の文化遺産の調査研究と保護に長年にわたって従事し、ミクロネシア連邦ナンマトル遺跡のユネスコ世界遺産への登録(2016年)にも尽力。

主要著書に、『ラピタ人の考古学』(渓水社、2011年)、『よみがえる古代の港―古地形を復元する―』(吉川弘文館、2017年)などがある。

後藤 明

南山大学人類学研究所特任研究員

研究と社会活動

オセアニアや東南アジア島嶼部の海洋人類学と天文人類学

沖縄美ら島財団研究顧問、喜界島サンゴ礁研究所学術顧問、沖縄伝承話資料センターおよび日本航海協会理事。

沖縄海洋文化館展示リニューアルとプラネタリウムの監修を行った他、社会活動として古代船復元プロジェクトや市民参加型人類学的プラネタリウム・アンソロポリウムを日本各地で展開中。

主な著作

Cultural Astronomy of the Japanese Archipelago (2021) Routledge、『天文の考古学』(2017)同成社、『世界神話学入門』、『海から見た日本人』(2010)、『海を渡ったモンゴロイド』(2003)いずれも講談社。『カメハメハ大王』(2008)勉誠出版、『「物言う魚」たち』(1999)小学館、『ハワイ・南太平洋の神話』(1996)、『南島の神話』(2001)いずれも中央公論社。編著には『大林太良:人類史の再構成を目指して』(2022)、アーツアンドクラフ、など。

角南 聡一郎

神奈川大学国際日本学部歴史民俗学科准教授

専門領域

仏教民俗学・物質文化研究 博士(文学)

研究テーマ

台湾における物質文化の変遷、台湾の遺跡活用、台湾原住民工芸品の土産物化

著作

編著『神話研究の最先端』(笠間書院、2022年)、共著『台湾原住民研究の射程』(順益台湾原住民博物館、2014年)

丹羽 典生

国立民族学博物館教授

経歴・業績

東京都立大学大学院社会科学研究科にて博士号取得(2006年)。法政大学経済学部(日本学術振興会特別研究員PD)を経て、2008年より国立民族学博物館所属。専門は社会人類学、オセアニア地域研究。

主な編著書に、『Rethinking History : Perspectives on Recording Media, Practice, and Construction』(Han Min共編, Senri Ethnological Studies No.110, National Museum of Ethnology, 2022)、『応援の人類学』(青弓社、2020)、『太平洋諸島の歴史を知るための60章――日本とのかかわり』(石森大知共編、明石書店、2019)、『宗教と開発の人類学――グローバル化するポスト世俗主義と開発言説』(石森大知共編、春風社、2019)、『<紛争>の比較民族誌――グローバル化におけるオセアニアの暴力・民族対立・政治的混乱』(春風社、2016)、『現代オセアニアの〈紛争〉――脱植民地期以降のフィールドから』(石森大知共編、昭和堂、2013)、『脱伝統としての開発――フィジー・ラミ運動の歴史人類学』(明石書店、2009)のほか、論文等多数あり。

野林 厚志

国立民族学博物館学術資源研究開発センター・教授

総合研究大学院大学文化科学研究科・教授

専攻は人類学、民族考古学、物質文化論。博士(学術)

研究テーマは、台湾原住民族のエスニシティ、人間と動物との関係史、食の文明論。国内外の博物館における展示会も手がける。

著書に『タイワンイノシシを追う』(臨川書店 2014年)、編著書に『肉食行為の研究』(平凡社2018年)など。

ピーター・J・マシウス

国立民族学博物館 超域フィールド科学研究部 教授

研究活動・社会活動

私の大きな関心は、アジア・太平洋地域における植物の栽培化と分布、作物の野生近縁種、植物と人間の相互作用の歴史です。考古植物学的な研究も行っていますが、主に系統地理学に力を入れています。MAPSでは、サトイモ(Colocasia esculenta)、巨大サトイモ(Alocasia macrorrhizos)とその近縁種、東南アジアとオセアニアの樹皮布と紙のための植物資源に焦点を当てたいと考えています。社会活動としては、グローバルなレベルでの科学コミュニケーションを支援する、Research Cooperativeというソーシャルネットワークの運営をしています(researchcooperative.org)。また、地域レベルでの食糧生産を支援するため、京都にあるコミュニティ農園で活動しています。

藤井 真一

国立民族学博物館助教

経歴・業績

大阪大学大学院人間科学研究科にて博士号取得(2019年)。日本学術振興会特別研究員PD、国立民族学博物館外来研究員を経て、2023年より現職。専門は文化人類学、平和研究、オセアニア地域研究。

著書に『生成される平和の民族誌―ソロモン諸島における「民族紛争」と日常性』(大阪大学出版会、2021)がある。

R. マイケル・フィーナー

京都大学東南アジア研究センター地域研究部門 教授

オックスフォード大学歴史学部準教員

メルボルン大学法学部インドネシア法・イスラーム・社会研究所シニアリサーチフェロー

海域アジア遺産調査プロジェクトディレクター・主任研究員

シンガポール国立大学アジア研究所宗教とグローバリゼーション・クラスター研究リーダー、オックスフォード大学イスラム研究センター・オマーンフェローを歴任。それ以前は、リード大学とカリフォルニア大学リバーサイド校で教鞭をとり、ハーバード大学、パリ社会科学高等学院、コペンハーゲン大学、ドリス・デューク財団イスラム芸術研究所(ホノルル)、ライデン大学国際アジア研究所(IIAS)で客員教授や研究員として活躍してきた。イスラム研究や東南アジア史のほか、災害後の復興、宗教と開発などに関する著書も多数ある。

門馬 一平

国立民族学博物館 海域アジア・オセアニア研究拠点 特任助教

専門は文化人類学、生態人類学、映像人類学、オセアニア地域研究。

パプアニューギニアの島嶼地方をフィールドワークし、交易や贈与に関する博士論文を執筆(学術博士)。調査のかたわらで撮影をおこない、映像作品として発表した。その後、民俗映画やテレビを多数手掛ける映像制作会社ヴィジュアルフォークロアに参加。2022年〜現職

執筆

「海を渡った鵜島の人たちの話」『鵜島風土記』(2015年/宮窪町地域活性化推進協議会)

討論参加 『葬いとカメラ』(2021年/左右社)

映像

SAGAE-パプアニューギニアにおける贈与儀礼の記憶-(2019年)撮影・編集

うずめ劇場まつり「イントロ・パフォーマンス」(2020年)撮影・編集

映画「チロンヌプカムイ イオマンテ」(105分/2021年)編集

NHKBSP「にっぽん百名山 英彦山」(29分/2022年)ディレクター

NHKBSP「にっぽん百名山 戸隠山」(29分/2022年)ディレクター

山極 海嗣

琉球大学島嶼地域科学研究所(専任講師)

紹介

日本列島南西端の宮古・八重山諸島から台湾・フィリピン・オセアニア島嶼地域をフィールドとした考古学・人類史研究を専門としています。本プロジェクトでは琉球大学島嶼地域科学研究所の波多野想氏とともに琉球列島における地域文化財とその設定・認定プロセスに注目して調査・研究を行います。通例、文化財は各地域の教育委員会の調査結果などをもって認定されますが、琉球列島の一部地域では地域住民が独自に文化財を設定・認定・資源化する、ボトムアップの文化遺産化・文化財化が見られます。それがどのような背景・メカニズムで生じるかを調べ、文化とその資源化が現在の人々や社会にとってどのような意味を持つかについてアプローチします。

主な研究業績

1.Yamagiwa, K. 2022. Early Human Cultural and Communal Diversity in the Ryukyu Islands. Okinawan Journal of Island Studies, 3(2): 3-15.

2.山極海嗣(2020)「オセアニアの「貝斧」と「石斧」─人の行動の柔軟性と多様性」秋道智彌・印東道子(編)『ヒトはなぜ海を越えたのか―オセアニア考古学の挑戦―』、雄山閣:171-179。

3.Yamagiwa, K. et al. 2019. A possible new oldest pottery group in the Southern Ryukyu Islands, Japan: Comparative analysis of elemental components of potsherds from the Shiraho-Saonetabaru Cave Site. Journal of Archaeological Science: Reports, 26: 101879-101879.

木下 靖子

沖縄美ら島財団総合研究所 研究員

北九州市立大学社会システム研究科博士後期課程修了、博士(学術)。NPO法人いけま福祉支援センターシマおこし部、(一社)能登里海教育研究所博士研究員、2020年金沢大学先端科学・社会共創推進機構特任助教を経て、2024年より現職。里山里海における人間活動と自然の関わり、生業と生物多様性の関係に関心がある。専門は海洋・島嶼部の地域研究、生態人類学、文化人類学。主な著作に、「よろこびを分かち合う島-バヌアツ共和国の共食文化」(『わける・ためる 生態人類は挑むsession2』寺島秀明(編)、京都大学学術出版会、2021年、115-153頁)、「共生の社会交渉を可能にする資源の所有と分配-バヌアツ共和国メリック島の事例から」(『アジアの未来 私の提案 Toward the Future of Asia:My proposal』3、229-235頁)、「環太平洋域里海文化の相互理解と次世代継承:琉球孤アダンサミット2019」(『金沢大学国際機構紀要』2、2020年、45-59頁)など。

研究協力者

片桐 千亜紀

沖縄県立埋蔵文化財センター・主任専門員

九州大学比較社会文化研究院・共同研究者

沖縄国際大学南島文化研究所・特別研究員

1976年、長野県生まれ。専門は海洋考古学。時代や地域を問わず、島で生きた人類の生き様を探究することが趣味。そこに遺跡がある限り、熱帯ジャングル、洞穴、海の底、どこでも調査に出かけます!

著書等

「崖葬墓文化の起源を探る」『図書』2(岩波書店、2019年)、『地中海の水中文化遺産』共編著(同成社、2020年)、『沖縄の水中文化遺産-青い海に沈んだ歴史のカケラ-』共編著(ボーダーインク、2014年)など

論文

Katagiri, C., Nakanishi, Y., Yoshizaki, S., Kimura, H., Kan, H. (2022) Reconstructing a WWII underwater wreck site: the battle of the destroyer USS Emmons and Japanese Special Attack Airplanes. International Journal of Nautical Archaeology, p.1-21.

DOI: https://doi.org/10.1080/10572414.2021.2018870 など

学会発表

「インドネシア・タマノア遺跡群出土人骨に認められた多量歯石付着歯と歯牙変工」(日本人類学会、2018年)、など

坂本 勇

東京修復保存センター Senior Paper Conservator

立命館大学環太平洋文明研究センター客員研究員

関西学院大学卒、

デンマーク王立アカデミー文化財保存修復技術学院及び王立図書館で学びディプロマ取得

専門領域

・被災重要国家文書の救出保全(アチェ、東日本、フイリピンなど)

・オーストロネシア語族に広く共通するBeaten Bark(叩き樹皮紙/布)調査研究

辻 貴志

佐賀大学大学院農学研究科・特定研究員

所属・専門

佐賀大学大学院農学研究科・特定研究員、生態人類学・民族生物学

おもな論文に、Common Spider Conch (Lambis lambis) Collecting in Mactan Island, Cebu, the Philippines. The Philippine Quarterly of Culture and Society 48 (1)[2020]、Harvesting and Food Culture of Shipworm Tamiluk (Bactronophorus thoracites) in Philippine Mangrove Forests. Aghamtao 29 [2021]、「スイギュウの「再ドメスティケーション」~フィリピンのカラバオの乳用化とポリティカルな力学」卯田宗平編『野生性と人類の論理~ポスト・ドメスティケーションを捉える4つの思考』東京大学出版会[2021]、「ミルクから見る適応と進化~フィリピンにおける水牛ミルク摂取と乳糖不耐症」稲岡司編『生態人類学は挑むSession 3 病む・癒す』京都大学学術出版会 [2021]、ほか。

津村 宏臣

同志社大学文化情報学部准教授

文化遺産情報科学調査研究センターセンター長

経歴・業績

総合研究大学院大学文化科学研究科にて博士号取得(2002年)。東京藝術大学大学院美術研究科(助手)をへて、2005年より同志社大学文化情報学部所属。2009年より同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター長を兼任。2018年より岡山県真庭市政策アドバイザーに就任。2022年に地方創生、文化資源のDX化と社会資源化促進のベンチャー企業・株式会社SOCRAHを設立、代表取締役社長を兼職。専門は応用人類学、文化情報学、文化・社会遺産論。

主な共編著書に『考古学のためのGIS入門』(古今書院、2001)、『GIS-based Studies in the Humanities and Social Sciences』(Taylor&Francis、2005)、『近現代考古学の射程-今なぜ近現代を語るのか(考古学リーダー3) 』(六一書房、2005)、『文化情報学入門<文化情報学ライブラリ> 』(勉誠出版、2005)『生きる場の人類学-土地と自然の認識・実践・表彰過程』(京都大学学術出版会、2007)、『経済からの脱出<来るべき人類学2>』(春風社、2009年)、『シークワーサーの知恵 奥・やんばるの「コトバ-暮らし-生きものの環」』(京都大学学術出版会、2016年)のほか、論文等多数あり。2004年日本情報考古学会、2010年日本文化財科学会、学会賞を受賞。

長岡 拓也

国立民族学博物館学術資源研究開発センター・事務補佐員

NPO法人パシフィカ・ルネサンス・代表理事

広島大学文学部史学科考古学専攻を卒業後、青年海外協力隊(考古学)に参加し、ミクロネシア連邦ポーンペイ州歴史保存局に勤務(1991~1994年)。ニュージーランドのオークランド大学人類学部でソロモン諸島ロヴィアナ地域の考古学研究を行い、修士号・博士号取得(2012年)。専門はオセアニア考古学・地域研究で、ミクロネシア連邦とソロモン諸島を主なフィールドとする。2014年に設立したNPO法人パシフィカ・ルネサンスでは、オセアニアの歴史文化遺産の記録・継承・教育を支援する活動を行っている。

ホームページ:https://pasifika.site/

フェイスブック:https://www.facebook.com/PasifikaRenaissance

ユーチューブ:https://www.youtube.com/@PasiRena

researchmap(個人):https://researchmap.jp/takuya.nagaoka

波多 野想

琉球大学島嶼地域科学研究所(所長・教授)

紹介

これまで主に、日本植民地下の台湾で形成された鉱山の景観について、建築史学の立場から研究を進めてきました。また、文化遺産化(heritagezation)が引き起こすモノの変容や社会的影響にも関心をもち研究を始めています。本プロジェクトでは琉球大学島嶼地域科学研究所の山極海嗣氏と共同で琉球列島における地域文化財とその設定・認定プロセスの調査を実施し、地域住民から生じる文化遺産化(heritagezation)のモデル化を試み、それが引き起こすモノ(文化財・物質文化など)の変容、社会的な影響やその関係にアプローチします。

宮澤 京子

映像制作会社「海工房」スタッフ。

経歴

上智大学文学部フランス文学科卒業。1997年より海工房スタッフとしてドキュメンタリー映像、展示映像、テレビ番組の企画・制作・撮影・編集に携わる。インド洋、東南アジア、オセアニア地域の漁撈、交易、造船、航海にまつわる伝統的な技術と現状を映像記録。

主な海域アジア・オセアニア地域の映像

「海から見えるアジア~アンダマン海に生きる漂海民(ミャンマー)」(2001/テレビ朝日)、自主制作「アジアの海から(1) 毒とバクダン」(2004)、「トビウオ海道を往く ~赤道直下から日本5000キロ~ (インドネシア、ミクロネシア)」(2008/ NHK)、「ペットブームの光と影Vol.3 光るメダカの驚異(インドネシア)」(2009/テレビ朝日)、「奇跡の海を行く!僕らの地球大航海(マーシャル諸島)」(2010/日本テレビ)、「航海カヌーの建造記録<リエン・ポロワット号>」他 海洋文化館 展示映像(2011~2013)、「体感!グレートネイチャー 魔境! 七色の火山ジャングル~インドネシア・スマトラ島~」(2018/ NHK)。

執筆

「インドネシアの帆走カヌーレース サンデ・レースがかなり気になる」『TARZAN No.461』(2006/マガジンハウス)、「「オセアニアのカヌー」映像記録について(竹イカダ、ザマカウ、ティプノル、航海カヌー」『国際常民文化研究叢書5~環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究~』(2014/国際常民文化研究機構)、「カヌーはヒト、ヒトはカヌー」『月刊みんぱく 10月号』(2022/千里文化財団)。

門田 修

映像制作会社「海工房」代表。

主な著書

『海のラクダ 木造帆船ダウ同乗記』(中公新書/1980)、『写真集 サハラの岩面画』(日本テレビ出版/1983)、『フィリピン漂海民 ~月とナマコと珊瑚礁~』(河出書房新社/1986)

『海賊のこころ』(筑摩書房/1990)、『海が見えるアジア』(めこん/1996)

主な映像作品

「大航海~ヴァスコ・ダ・ガマの道」全11巻(1997-1999)、「パプアニューギニア・ニューアイルランド島から」(2003)、「ミクロネシアの伝統航海術」(2006)、「マダガスカルのカヌー~人類移動の痕跡を求めて」(2009/京都大学総合博物館 学術映像コンペティション受賞)、「大海原を渡った人びと」他、海洋文化館 展示映像全作 (2011-2013)、「オセアニアのカヌー」 (2014、国際常民文化研究機構)、「スギメ~3万年前の大航海徹底再現プロジェクト」(2020/文部科学大臣賞受賞)。

主なテレビ番組

「海から見えるアジア ~アンダマン海に生きる漂海民(ミャンマー)」(2001/テレビ朝日)、「森の中に生きている橋(インド)」(2004/テレビ朝日)、「アラビアの真珠 石油が生んだ巨大楽園島(UAE)」(2005/テレビ朝日)、「トビウオ海道を往く ~赤道直下から日本5000キロ~ (インドネシア、ミクロネシア、台湾、日本)」(200年/ NHK)など。

山崎 真治

沖縄県立博物館・美術館 主任学芸員

専門は先史考古学。博士(文学)。

遺跡の発掘調査を通して琉球列島の旧石器人や先史文化の解明をめざしています。

著書に『島に生きた旧石器人‐サキタリ洞遺跡・白保竿根田原洞穴遺跡』(新泉社、2015)、編著に『沖縄県南城市サキタリ洞遺跡発掘調査報告書Ⅰ』(沖縄県立博物館・美術館、2018)など。

緒方 良子

北九州市立大学社会システム研究科 博士後期課程

北九州市立大学博士前期課程修了(修士:人間関係学)身体技法の修得に焦点を当てながら、石垣島や与那国島、フィジー共和国、ソロモン諸島など国内外でフィールドワーク調査をおこなっている。

宮原 千波

総合研究大学院大学 先端学術院 人類文化研究コース博士後期課程

本学術振興会特別研究員DC1

専門は考古学で、日本列島の準構造船をはじめとした先史・古代木造船を研究しています。考古資料の検討のほかに、パプアニューギニアでのフィールドワークを通した木造船製作や漕法の多角的な復元を目指しています。